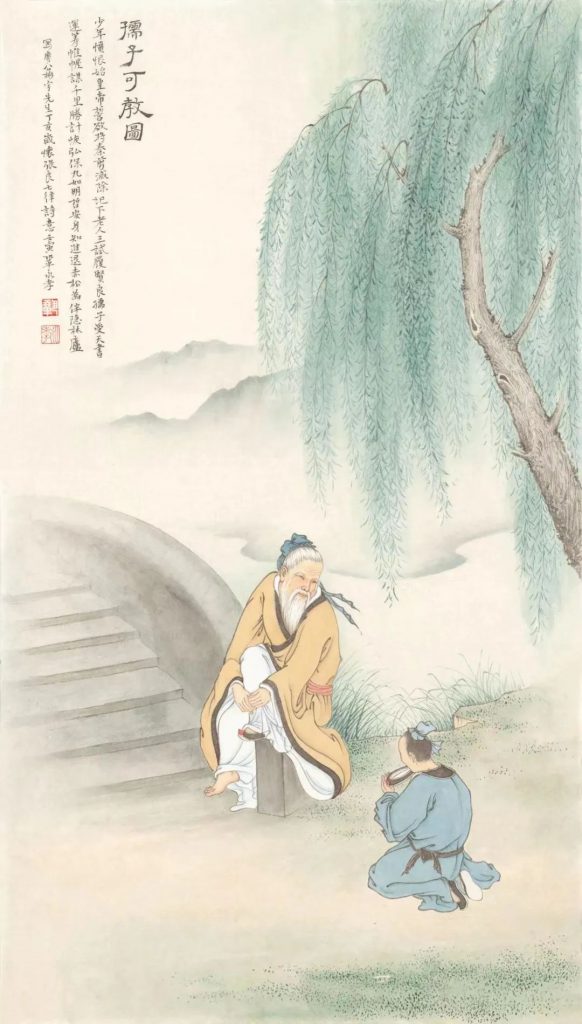

按:《诗说中国》是首部以古诗及注论形式总结和致敬中华民族众多圣贤豪杰的著作,是为了能够不忘初心、牢记使命,总结经验、吸取教训,用古诗概括、歌咏中华民族历代圣贤的生平事迹及其精神风貌,融文史哲于一体,显精气神于一言,唯愿广大青少年通过诵读后烙印于心,得圣贤精神滋养、贯通中华文脉、鼓舞华夏儿女大步前行,慎终追远以继往开来,与古今贤哲一道,为推动实现中华民族的伟大复兴贡献力量。此诗由国画家巩永孝绘制《张良拾履孺子可教》诗意图。本文选自廖彬宇先生《诗说中国——中国精神之礼义三百图》,由著名文化学者张红星教授注解。全书365篇内容将陆续发布,每幅图之命名均为相关成语。

丁酉岁怀张良

少年愤恨始皇帝,誓欲将秦剪灭除。

圯下老人三试履,贤良孺子受天书。

运筹帷幄谋千里,胜计恢弘保九如。

明哲安身知进退,赤松为伴隐林庐。

张红星教授注解:少年:古称青年男子。与老年相对。《韩非子‧内储说上》:“郑 少年相率为盗,处于雚泽。”三国魏曹植《送应氏》诗之一:“不见旧耆老,但睹新少年。”唐高适《邯郸少年行》:“且与少年饮美酒,往来射猎西山头。”

愤恨:愤怒痛恨。《后汉书‧南匈奴传》:“比 不得立,既怀愤恨。”唐元稹《赛神》诗:“忧虞神愤恨,玉帛意弥敦。”

剪灭:犹歼灭、消灭。三国魏曹冏《六代论》:“扫除凶逆,剪灭鲸鲵。”

圯下:桥下。《史记‧留侯世家》:“良尝闲从容步游下邳圯上。有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下。”

试:此处指试探。《墨子‧兼爱中》:“(越王 )试其士曰:‘越国之宝尽在此!’”《韩非子‧杨权》:“下匿其私,用试其上。” 梁启雄简释:“臣下隐藏着姦私来试探君上。”

履:履在战国以前一般只作动词用。一般用“屦”称鞋子。用“鞋”是唐以后的事了。本义是践踏。后均指鞋。《说文》:“履,足所依也。”《庄子‧山木》:“庄子衣大布而补之, 正緳系履而过魏王 。”又引申为品行、行为,行为。《晋书‧温峤传论》:“性履纯深,誉流邦族。”《续资治通鉴‧宋宁宗庆元二年》:“因世变有所摧折失其素履者,固不足言;因世变而意气有所加者,亦私心也。”又通禄,福禄,《诗‧周南‧樛木》:“乐只君子,福履绥之。”毛传:“履,禄。” 汉焦赣 《易林‧需之大畜》:“封圻英六,履禄绥厚。”

贤良:品行好的人。《周礼‧地官‧师氏》:“教三行:一曰孝行,以亲父母;二曰友行,以尊贤良;三曰顺行,以事师长。” 贾公彦疏:“二曰友行以尊贤良者,此行施于外人,故尊事贤人良人,有德之士也。”《后汉书‧伏隆传》:“任用贼臣,杀戮贤良。”

孺子:幼儿,儿童。《孟子‧公孙丑上》:“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。” 宋苏轼《教战守策》:“今者治平之日久,天下之人骄惰脆弱,如妇人孺子。”

天书:比喻难认的文字或难懂的文章。《红楼梦》第八六回:“(宝玉 )看着又奇怪,又纳闷,便说:‘妹妹近日越发进了,看起天书来了!’”此处指形容高深莫测的书。

运筹帷幄:谓在后方决定作战策略。《汉书‧高帝纪下》:“夫运筹帷幄之中,决胜千里之外, 吾不如子房(张良)。” 唐李諲《妒神颂》序:“运筹帷幄,孙吴讵可比其能?料敌戎旃,卫霍 不足方其妙。” 明卢象昇《请饬秋防疏》:“若夫兵家要略,运筹帷幄,终是迂谈,临阵决机,乃为实用。”

胜计:本义指计算得尽, 算计得清。《庄子‧大宗师》:“若人之形者,万化而未始有极也,其为乐可胜计邪?”《资治通鉴‧汉武帝元狩六年》:“自造白金、五铢钱后,吏民之坐盗铸金钱死者数十万人,其不发觉者不可胜计。”又指上策,妙计。《魏书‧邢峦传》:“又江东之衅, 不患久无,畜力待机,谓为胜计。”《资治通鉴‧汉献帝建安四年》:“今之胜计,莫若举荆州以附曹操,操必重德将军;长享福祚,垂之后嗣, 此万全之策。”

恢弘:指智慧、格局等博大,宽宏。《晋书‧卞壸传》:“诸君以道德恢弘,风流相尚,执鄙吝者,非壶而谁?” 元马致远《陈抟高卧》第一摺:“志量恢弘纳百川,遨游四海结英贤。”明宋濂《吴公行状》:“日与公卿接,所见益恢宏。”

九如:《诗‧小雅‧天保》:“如山如阜,如冈如陵;如川之方至,以莫不增……如月之恒;如日之升;如南山之寿,不骞不崩;如松柏之茂;如不尔或承。”为祝颂人君基业长青之词,此句指张良用智慧保护刘邦开创洪基。

明哲:明智;洞察事理。《书‧说命上》:“知之曰明哲,明哲实作则。”孔传:“知事则为明智, 明智则能制作法则。”《墨子‧天志中》:“明哲维天,临君下土。”汉王逸 《<楚辞章句>序》:“昔者 孔子,叡圣明哲,天生不群。”唐 杜甫《北征》诗:“周汉获再兴,宣光果明哲。”

安身:存身,容身。《国语‧鲁语下》:“叔仲 曰:‘子之来也,非欲安身也,为国家之利也, 故不惮勤远而听于 楚 。’”《梁书‧沈约传》:“敖传嗣于墝壤,何安身于穷地。”

进退:前进与后退。《易‧系辞上》:“变化者, 进退之象也。”韩康伯注:“往復相推,迭进退也。”孔颖达疏:“万物之象皆有阴阳之爻,或从始而上进,或居终而倒退,以其往復相推,或渐变而顿化,故云进退之象也。”《宋书‧乐志二》:“进退疾鹰鹞,龙战而豹起。”宋曾巩《殿前都指挥使制》:“夫兵有击刺射驭之能,有坐作进退之法。”

赤松:即赤松子。《楚辞‧远游》:“闻赤松之清尘兮, 愿承风乎遗则。”《韩非子‧解老》:“赤松得之,与天地统。”汉王充《论衡‧无形》:“ 赤松、王乔,好道为仙,度世不死。”

隐:隐居。隐居。《易‧乾》:“龙德而隐者也。”孔颖达疏:“圣人有龙德隐居者也。”《史记‧樊郦滕灌列传》:“(樊哙)以屠狗为事, 与高祖俱隐。”宋王谠《唐语林‧德行》:“文中子隋末隐于白牛谿,著《王氏六经》。”章炳麟 《谢本师》:“尔好德,不事科举,好隐,则为 梁鸿、韩康可也。”

林庐:林中茅屋。多指隐居之所。唐卢纶 《酬陈翃郎中冬至携柳郎窦郎归河中旧居见寄》诗:“三旬一休沐,清景满林庐。”宋朱熹 《感春赋》:“潜林庐以静处兮,蓬户阒其无人。”

慧照君评:

张良是战国末年的韩国人,祖上皆韩国高官,秦吞六国后,韩国亡。而六国中第一个被灭亡的是韩国,从《韩非子》的《存韩篇》可以看出,韩国人虽然被迫称藩,但并不甘心被秦国吞并。秦王也知道韩非不愿做秦国的臣子,所以才把他杀了;四年之后,内史腾引兵攻韩,韩国战败而亡。张良当时年纪还小,但他一心想要为韩国复仇,所以不惜散尽家财以求刺客,此即谢灵运诗中所说的:“韩亡子房奋”。

张良散尽家财,广结义士,花重金雇佣了一位大力士,并为他打造了一柄重达120斤的大铁锤,然后打听到秦始皇外出巡游,并于博浪沙这一必经途中设埋伏,待秦始皇车马路过时,命大力士将大铁锤奋力抛出,砸向皇帝座驾。岂知秦始皇素有疑心,与卫士换乘车马,卫士在车中当场毙命,而始皇逃过一劫。张良在大力士出手之际便跃入芦苇丛中远遁而去,大力士则下落不明。秦始皇大怒,乃命全国搜捕刺客,但无从查起,张良自此“逍遥法外”,后更因此扬名天下。

某日,张良闲步沂水圯桥头,遇一老翁。老翁走过张良身侧时,故意将鞋踢落桥下,然后差使张良道:“小子,下去给我捡鞋!”张良愕然,但仍强忍不满,将鞋取来。谁知老人又命张良给其将鞋穿上。张良见此老翁虚发皆白,仙风道骨,以为高人,便膝跪于前,帮老人穿好鞋。老人非但不谢,反而仰面长笑而去。张良呆视良久,只见那老翁走出里许之地,又返回桥上,对张良赞叹道:“孺子可教矣。”并约张良五日后凌晨再到桥头相会。张良不知何意,但还是恭敬应诺。

五天后,鸡鸣时分,张良急匆匆赶到桥上。谁知老人已故意提前来到桥上,见张良到,便斥责:“与老人约,为何让老人等候?五日后再来!”说罢便去。结果第二次张良再次晚老人一步。第三次,张良索性半夜便到桥上。他经受住了考验,其至诚和隐忍精神感动了老者,于是老者送他一部书,并说:“读此书则可为王者师,十年后天下大乱,你可用此书兴邦立国;十三年后济北谷城山下的黄石便是老夫。”说罢,扬长而去。此老人就是传说中隐身岩穴的高士黄石公,后世亦称“圯上老人”。因三试张良而认可了张良的人品,于是传了绝学给他。张良也不负所学,既为自己报仇雪恨、也为天下帮助刘邦灭除暴秦建立大汉。这也成了成语“孺子可教”的来源。

《史记》《汉书》皆记载此书为《太公兵法》。而宋代宰相张商英则称从盗墓者手中高价买到藏于张良墓玉枕中的素书一卷,则称之为《黄石公素书》。后世也有人认为《素书》系张商英伪造或他人伪造,真伪难知。总之此书极为神秘重要,张良日夜研习,智慧非常(从鲁莽刺杀秦始皇相比便知)迭出奇计,成就了刘邦的大业。彬宇先生在颔联中称此书为“天书”,可谓恰如其分。

自此张良神机妙算,刘邦对他的评价是“运筹帷幄之中,决胜千里之外, 吾不如子房。”正因为张良屡献奇计,屡建奇功,所以成就了刘邦及大汉基业。所以颈联:“运筹帷幄谋千里,胜计恢弘保九如”,恢弘一词用得极好,用胜计也比用奇计、妙计都好,奇计妙计常人皆可为,而胜计是弥天之智,形容胜计及此种智慧,也只能用“恢弘”,气象雄大,堪称盖世之智。

最后一句讲了张良的晚年,他受封留侯,在整个西汉创建中居功至伟,可以说一人之下,万人之上,却清虚自守。天下初定,他便托辞多病,闭门不出。随着刘邦皇位渐次稳固,他也逐步从“帝者师”退居“帝者宾”之位,遵循时进时止的处世原则。在汉初刘邦翦灭异姓王的斗争中,在西汉皇室的明争暗斗中,张良也恪守“疏不间亲”的遗训。他帮刘邦打了天下,却毫不贪恋富贵享乐,功成而弗居,辞官归隐,一心追求修真之道。这应当是他早年有奇遇神人的经历,从而埋下的慧根。

所以彬宇先生最后一句总结说:“明哲安身知进退,赤松为伴隐林庐。”